Aegypten - die Revolution

Drueben, in der augenreiberei gefragt worden:

Im arabischen Raum – bei uns häufig nur gerade als Feriendestination bekannt – gehen riesige Menschenmassen auf die Strasse und protestieren gegen ihre Regierungen. Was sind die Hintergründe dafür?

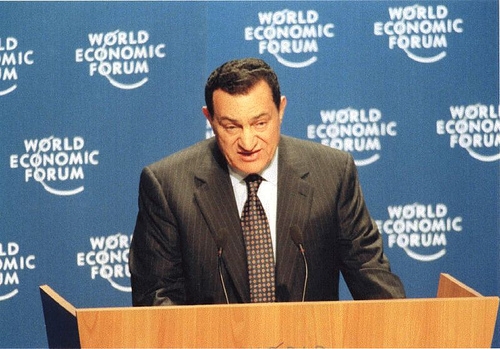

Die Regierung in Tunesien um Ben Ali wurde bereits durch Strassenprotestes vertrieben und dies nur in wenigen Tagen. Nun wackelt der Stuhl von Hosni Mubarak, Ägyptens Präsident. Im droht ein ähnliches Schicksal. Doch was sind die Hintergründe dafür?

Titus: André, man hört im Westen, dass der Auslöser für die Protestbewegung in Ägypten wie auch in anderen arabischen Ländern die erfolgreichen Proteste in Tunesien seien. Ist es wirklich so einfach?

Kaum. Natürlich sehen wir bei den Demonstrationen in Ägypten, Jordanien und Jemen tunesische Fahnen, was darauf hinweist, dass der Umsturz in Tunesien sehr genau beobachtet wurde und als Initial-Zündung wirkte. Aber dies wäre unmöglich gewesen, ohne dass die Bevölkerung Ägyptens bereits vorher höchst unzufrieden mit dem Mubarak-Regime und sehr gut vernetzt war.

Ebenso elementar ist die Tatsache, dass Vergleiche meist hinken, sicher im Nahen Osten: In Tunesien hat der geflohene Potentat Ben Ali beispielsweise die Armee bewusst klein gehalten, während die Armee in Ägypten eigentlich tragender Pfeiler des Mubarak-Systems ist.

Zudem fällt auf, dass sich in Ägypten die Proteste praktisch ausschliesslich auf die Metropolen konzentrieren, die felachische Landbevölkerung sich eher zurückhält – was wiederum mit der Tatsache zusammen hängen dürfte, dass Ägypten eine der dichtesten Blogger- und anderer Social Media-Penetrationen im Nahen Osten kennt.

Schliesslich verfolgte Tunesien seit Jahrzehnten eine Politik der breiten Volksbildung, während in Ägypten das katastrophal schlechte Bildungswesen die bestehenden gesellschaftlichen Ungleichheiten geradezu förderte statt verkleinerte.

Es heisst, «die Muslimbruderschaft schliesse sich den Protesten an». Um einen Umsturz aus religiösen Gründen geht es also nicht vorrangig. Aber geht es wirklich «nur» um Demokratie, wie man das verschiedentlich hört?

Demokratie mag für uns Westler im Vordergrund stehen – kaum hingegen für die Leute auf den ägyptischen Strassen. Hier geht es nicht um den Wunsch nach freien Wahlen, sondern – aus unserer westlichen Sicht – sehr viel banalerer Dinge wie Arbeit, Rechtsgleichheit und Perspektiven.

Das Beispiel Algerien hat uns schmerzhaft gezeigt, dass ein zu schneller, nicht in Schritten vollzogener Umbruch primär radikale Kräfte an die Macht spült – wehe also, wenn der Geist erst einmal aus der Flasche gelassen.

Drum mag es allenfalls wenig populär sein zu sagen, dass freie Wahlen in Ägypten kaum zu einem realistischen Szenario gehören dürften.

Die Muslimbruderschaft ist sich – wie so viele andere Gruppierungen – sehr genau des Beispiels der Hisbollah im Libanon oder etwa der Hamas- Bewegung im Gaza-Streifen bewusst: Zwar bei Wahlen jeweilen gewählt, aber von Westen subito auf die Terror-Liste gesetzt. Also selbst wenn die Muslimbruderschaft eine starke Kraft in Ägypten ist, wird sie sich sehr genau überlegen, inwiefern sie sich in die selbstgewählte internationale Isolation führen lässt…

Mit Ausnahme von El Baradei, welcher erst nach Beginn der Proteste nach Ägypten reiste, haben diese Proteste für uns im Westen kein Gesicht. Wer ist die treibende Kraft?

Eine der Stärken und Schwächen dieser Volksbewegung ist exakt dies: Es gibt keine einzelne charismatische Figur oder gar Ideologie, welche die Menschen antreiben. El Baradei mag von uns westlichen Medien gepusht werden – wir lieben ja insbesondere Personen, die mediengerechte Statements in englisch abgeben – aber das hier ist primär einmal eine Anti-Mubarak-Bewegung und sehr viel weniger Pro-irgendeiner Ideologie oder Person.

Dies stützt die These, das wir uns bereits in der Phase des Post- Islamismus befinden; das heisst, die breite Bevölkerung lässt sich nicht durch Ideologie oder fanatische Rhetorik treiben, sondern primär durch den Drang hin zu Grundbedürfnissen wie Arbeit, Perspektiven und Rechtsgleichheit.

Wie frei waren in der Vergangenheit und sind zurzeit die Medien? Welche haben den grössten Einfluss auf die Bevölkerung?

Nicht nur «Tunesien», sondern auch «Ägypten» zeigen es überdeutlich: Social Media haben die traditionellen Medien als Organisations- und Mobilisationsmittel abgelöst. Natürlich, wir staunen ob der Tatsache, dass Ägypten den Fernsehsender Aljazeera English aus dem Land werfen will – was in der Tat auch mit der hervorragenden Arbeit der Kolleginnen und Kollegen zusammen hängt. Aber eben auch zeigt, wie beschränkt die Eingriff-Möglichkeiten letztendlich sind, wenn es um die Kontrolle von Social Medias geht; daran ändert auch die zeitweise Blockierung der Internet-Verbindungen aus Ägypten wenig.

Wie Du in Deinem Blog schon früher verschiedentlich äussertest scheinen Blogger die einzigen zu sein, welche kein Blatt vor den Mund nehmen und deswegen auch schon verhaftet wurden. Welche Rolle spielen diese bei diesen Protesten? Wie stark ist Internet in Ägypten verbreitet? Ist das nur eine Vernetzungsform der Intellektuellen im Land oder auch der breiten Bevölkerung?

Sagte ich das tatsächlich? Dann habe ich mich vertan, denn das Problem war in den letzten Jahren nicht mehr, dass die traditionellen ägyptischen Medien nicht sehr deutlich wurden, selbst das Regime Mubarak harsch kritisiert haben. Das Problem war bisher, dass die vorhandene Information kaum Auswirkungen hatte, sprich die breite Bevölkerung kaum zu mobilisieren vermochte.

Natürlich sind die Blogs primär auf städtische Gebiete konzentriert – aber deren Vernetzung ist erstaunlich gross, und wir westlichen Hobby-Blogger könn(t)en einiges lernen…

Wie sieht denn die Vernetzung unter den Bloggern aus?

Ägypten kennt die wohl lebendigste Blogger-Szene des Nahen Ostens, die im Unterschied zu vielen westeuropäischen Neid-Bloggern (statt gegeneinander zu schreiben, vernetzen und verlinken sich viele arabische Blogger um der Sache willen) sehr effizient und breit vernetzt sind. Dies war einer der Auslöser der ägyptischen Massenproteste: Konkrete Tips und Hinweise, wie sich die Demonstranten in den städtischen Gebieten zu verhalten haben, wo sich sich treffen können.

Dann stellten Hunderte engagierter Blogger Videos von Folter, Missbrauch in Fabriken und Arbeiterstädten Nil aufwärts gelegen ins Netz – und konnten so zumindest ansatzweise eine Brücke schlagen zwischen jungen, städtisch-orientierten hochgebildeten Personen und der Arbeiterschaft in geografisch abgelegeneren Gegenden.

Welche Auswirkungen haben die Versuche der Regierung Mubarak, den Internet-Verkehr zu kappen?

Kurzfristig mag zwar für einen Tag oder zwei der Mobilisierungseffekt via Blogs und andere Social Media’s gebremst worden sein – wohl bereits zu spät; die Aufgewühlten waren bereits nicht mehr zu stoppen.

Langfristig aber bot diese einmalige Kappung der Netz-Verbindungen ein Alibi für westliche Staaten wie die USA, Deutschland und Frankreich, dem alliierten Mubarak die Leviten zu lesen; Alibi insofern, als dass wir ja bis heute nicht wirklich ein mea culpa aus Washington oder etwa Brüssel hören. Denn seien wir uns bewusst, dass keines der Regimes des Nahen Ostens ohne westliche Militär- und Wirtschaftshilfe bis heute überleben hätte können. Wenn wir also rhetorisch für die Einhaltung der Menschenrechte einstehen, aber gleichzeitig mehr oder weniger elegant ausblenden, dass wir eben diese folternden und elementarste Grundrechte verneinenden Regimes tatkräftig am Leben erhalten, dann ist das exakt das, was uns Westler als doubel standards vorgeworfen wird.

Stehst Du in Kontakt mit einigen Bloggern? Was wissen diese zu berichten?

Soweit möglich, verfolge ich Blogs und vor allem Twitter-News von ägyptischen und ausländischen Internet-Usern. Die Bewegung ist verständlicherweise in einer Art Rausch geraten, höchst motiviert und enorm aktiv im Mobilisieren und Informationen weitertragen.

Eine der Gefahren dieser Revolution dürften freilich die dermassen hoch liegenden Erwartungen sein. Es dürfte enorm schwierig werden, diese Erwartungen auch nur ansatzweise zu erfüllen; 88 Millionen Menschen lassen sich nicht mehr mit ein paar rhetorischen Brosamen abspeisen – aber es gibt nach Jahrzehnte langer Misswirtschaft keine einfachen Rezepte.

Was ist von der Rolle der Armee zu halten? Sie hätte schon lange hart durchgreifen können, tut es aber nicht. Haben da Obamas Worte gewirkt oder ist die Armee gegenüber Mubarak nicht mehr so loyal?

Das ist und bleibt, auch während wir hier miteinander reden, die grosse Unbekannte. Sicher ist, dass die Armee-Führung sich noch nicht festgelegt zu haben scheint, wohin sie tendiert. Die Armee bildet einen eigentlichen Staat im Staat, geniesst zwar im Moment gemäss Fernsehbildern Sympathien bei den demonstrierenden Ägyptern. Aber das System Mubarak ist ohne Armee undenkbar, oder anders gesagt: Fällt der Pharao – fällt Mubarak – wird auch die Armee ihre Rolle neu zu definieren haben. Die Armee befindet sich also in einem eigentlichen Dilemma.

Und sind wir uns bewusst: Sollte die Armee-Führung zum Schluss kommen, dass es aus ihrer Optik Sinn macht, Recht und Ordnung wieder herstellen, dann wird sie das tun – und zwar ohne den geringsten Pardon.

In der Schweiz hörte man bis anhin, dass sich Obama zu Wort meldete und auf unblutige Proteste hoffe, dass Netanyahu seinen Ministern einen Maulkorb zu den Ereignissen in Ägypten verpasst hatte und dass sich unsere Aussenministerin “besorgt” zeige. Ansonsten hört man unüblich wenig, beispielsweise von offizieller EU- oder von russischer Seite. Wie ist das zu werten? Hoffen alle darauf, dass Mubarak abgelöst wird?

US-Aussenministerin Hillary Clinton tönte heute schon etwas hilflos, als sie sich für einen “National dialog in Egypt” aussprach – aber was bleibt den USA auch anderes übrig? Die USA, aber auch Israel, befinden sich in einem ziemlich ungemütlichen Dilemma: Keiner weiss, wer nach Mubarak das Machtvakuum füllen könnte; keiner weiss, ob der ‘kalte Frieden’ mit Israel, die Brückenbauer-Funktion Ägyptens im Nahen Osten anhalten würden.

Sicher ist einzig, dass mit dem Fall Mubaraks sowohl die USA als auch Israel ihren letzten wirklichen Alliierten im Nahen Osten verlieren würden. Das ist doch ziemlich ungemütlich für die Strategen in Washington und Tel Aviv.

Was ebenfalls auffällt: Und wieder lese ich wenig bis nichts in den traditionellen Schweizer Medien über die Tatsache, dass erneut mutmassliche Potentaten- Gelder bei Finanzinstituten in der Schweiz zu lagern scheinen; Ben Ali- Gelder, Mubarak – Guthaben – als ob in den letzten Jahrzehnten nichts geschehen wäre. Erstaunlich – oder eher weniger? – dass die Diskussion über den Finanzplatz Schweiz nur sehr marginal geführt wird; im Ausland hingegen leidet die Schweizer Reputation doch erheblich mit jedem Potentanten, der fällt – und, wie in ausländischen Medien nicht ganz ohne Sarkasmus festgehalten wird, von Bankern in der Schweiz seine Altersvorsorge zu regeln scheint.

Dieses Interview wurde schriftlich am späteren Nachmittag des 30.01.2011 geführt.

neuland -- Die Schweiz und der Nahe Osten

Hier ein paar Gedanken, publiziert von den Kollegen von neuland, einem neuen gesellschaftspolitischen Portal:

Hoffnung ist keine Strategie

Der Nahe Osten – das Eldorado der Polit-Heuchler und Betroffenheits- Beseelten. André Marty, bis im Sommer 2010 Nahost-Korrespondent des Schweizer Fernsehens SF, plädiert für eine neue Ehrlichkeit im Umgang mit dem israelisch-arabischen Konflikt.

„Unausgewogen“ sei die Reise von Verteidigungsminister Ueli Maurer nach Israel, titelte die Neue Zürcher Zeitung NZZ, und giftelte: „Von einem neutralen Land, das als Hüter der Genfer Konventionen bekannt ist, darf man mehr Feingefühl erwarten.“

Und vor dem Bundeshaus versammelte sich ein Demonstranten- Grüppli von rund 100 Engagierten, die darauf bestanden, dass bundesrätliche Israel-Reisli stehe im Widerspruch zum Schweizer Engagement für einen gerechten Frieden im Nahen Osten. „Mehr Feingefühl“, „gerechter Frieden“ - so redlich diese Positionen sind, so wenig aufrichtig und konsequent ist unser Verhalten mit Blick auf den Nahen Osten.

Zwar sind praktisch durchwegs ausgewiesene und – was keine Selbstverständlichkeit ist – engagierte EDA- Diplomaten vor Ort im Einsatz. Wenn etwa der Schweizer Botschafter in Tel Aviv, Walter Haffner, während des israelischen Gaza- Krieges sich persönlich an einem Checkpoint für den Zugang von Hilfsgütern zum Kriegsgebiet einsetzt, geht das weit über das übliche Mass an persönlichem Einsatz hinaus.

Wenn die in Amman stationierte Schweizer Botschafterin Andrea Reichlin Bundespräsidentin Doris Leuthard nach Jordanien – einem Zwerg auf der Weltwirtschaftsmappe, aber Scharnier-Staat im Nahost – Konflikt - zum Abschluss von wirtschaftlichen Zusammenarbeitsabkommen lockt, dann ist dies ein bemerkenswerter Coup. König Abdallah II. und sein nicht minder strahlender Schweizer Gast debattieren über das Schweizer Engagement in der Region - das wäre eigentlich mehr wert gewesen als ein paar Nice-to-have-Bilder. Wäre.

Ehrlich wäre es gewesen, im gleichen Atemzug anzufügen, was die Schweizer Bundespräsidentin nach ihrem festlichen Dinner im Königspalast zu Amman tat: Sie reiste nach St.Gallen, um die Olma zu eröffnen. Darin wird ein Dilemma der Schweizer Politik ersichtlich: Nahost- Friedensgespräche (Amman) und Milchmarkt (St.Gallen) – das kann nicht gut gehen.

Direkt und ungeschminkt gefragt: Lässt sich an den Reisen der Volkswirtschafts-Ministerin und des Verteidigungs-Ministers eine konsequente Nahost- Aussen- oder zumindest Wirtschaftspolitik – die Implementierung der Politik der guten Dienste und aktiven Neutralität – der Schweiz festmachen? Oder hat die Schweizer Reise-Diplomatie nicht viel eher etwas beschränkt Koordiniertes, gar Ad-hoc-mässiges? Die Stichworte dazu: Iran-Reise der Aussenministerin, Libyen-Besuche des Finanzministers und der Aussenministerin, Erläuterungen hier und dort, was es mit der direkten Demokratie im Zusammenhang mit der Minarett- Initiative auf sich hat. Beispiele, die zeigen, dass sich die Schweiz eher mit Consequence Management statt mit Risk Management befasst.

Die offizielle Schweiz hat keine den Mittelmeer-Raum betreffende aussenpolitische Strategie, die diesen Namen verdiente. Nahost-Sonderbotschafter kommen und gehen – in den letzten sechs Jahren gleich drei. Die Schweizer Botschaften im Mittelmeer-Raum werden auf Schmalspur gefahren; in der Regel zwei Diplomaten und einige konsularische Beamte. Das EDA-Nahost-Desk in der Zentrale war in den letzten beiden Jahren praktisch ausschliesslich mit der Libyen-Krise absorbiert. Die geografischen Zuständigkeiten der vom VBS in die Region entsandten immerhin vier Verteidigungs-Attachés (VA) wurden vor kurzem neu definiert. Doch der für Beobachtung des zentralen Players Israel verantwortliche VA sitzt irritierender weise nach wie vor nicht in Tel Aviv, sondern in Rom. Und für die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA stellt der Nahe Osten keine Schwerpunkt-Region dar.

Rund um die Vernehmlassung zum „Sicherheitspolitischen Bericht 2010“ wurde denn auch wiederholt Koordinierungsbedarf zwischen den verschiedenen offiziellen Stellen deutlich. Gleichzeitig unterstreicht der Blick in den Nahen Osten aber auch, wie komplex heutige Realitäten geworden sind – wie sehr Aussen- oder eben Sicherheitspolitik - durch innenpolitische Machbarkeiten gesteuert wird.

Zudem wirkt das Oslo-Trauma bis heute in den Gängen des EDA nach; das Trauma zusehen zu müssen, wie ein anderer neutraler Staat im Nahost- Konflikt kurzfristig Lorbeeren einheimste: Norwegen leierte den Oslo-Friedensprozess an, mehrjährige, vorerst geheime Verhandlungen, die in den 90er Jahren in der Prinzipienerklärung über die vorübergehende Selbstverwaltung (Oslo I) und dem Abkommen über die Autonomie des Westjordanlandes und Gaza- Streifens (Oslo II) zwischen Israel und den palästinensischen Vertretern mündeten. Ziel war ein Friedensabkommen, sprich die Errichtung eines überlebensfähigen palästinensischen Staates Seite an Seite mit einem in Sicherheit lebenden Israel. Geworden daraus ist nichts, geblieben ist die Desillusion.

“The Arabs never miss an opportunity to miss an opportunity,” wird Israels Aussenminister Abba Ebans Ausspruch nach der Genfer Friedenskonferenz vom Dezember 1973 gern und häufig zitiert. Eban, ein brillanter Rhetoriker, gewiss; bloss, dass Ebans Zitat nicht zwingend die einzige Wahrheit im Nahen Osten wiedergibt.

Ein Beispiel aus der Reihe der verpassten Möglichkeiten möge genügen: Die Arabische Friedensinitiative. Dieser (saudi-)arabische Vorstoss sieht, vereinfacht gesagt, Israels kollektive Anerkennung durch die arabische Welt vor, wenn sich Israel sich im Gegenzug aus den 1967 völkerrechtswidrig besetzten Gebieten zurück zieht – ein 2002 eingebrachter und 2007 erneuerter Vorschlag. Nüchtern betrachtet ist das the only show in town, die einzige Alternative zum ermüdenden Konfliktmanagement mit ungewissem Ausgang. Und vor allem war diese Initiative eine bemerkenswerte Kehrtwende der arabischen Leader nach der bisherigen Politik der drei Nein: Keinen Frieden, keine Anerkennung, keine Verhandlungen mit Israel.

Und Israel? Das offizielle Israel hat die arabische Initiative bis heute weitgehend totgeschwiegen. Einzig Benjamin Netanyahu, heute Israels Premierminister, lehnte 2007 die arabische Initiative rundweg ab. Der Rückzug Israels aus dem Gaza – Streifen habe gezeigt, dass “any Israeli withdrawal – particularly a unilateral one – does not advance peace, but rather establishes a terror base for radical Islam”.

Selbstkritisch räumt der einstige jordanische Aussenminister Marwan Muasher freilich ein, dass auch die arabische Welt die Initiative sträflich vernachlässigt habe: “It did not really follow up on it with a major promotional campaign to explain what it really means to the Israeli public and to the international community as well.”

Simulieren und Jammern

Wer Nahost- Konflikt sagt, meint primär einmal einen Konflikt voller Versäumnisse und vertaner Möglichkeiten beider Konfliktparteien – und sehr viel Selbstmitleid. Beide Konfliktparteien haben es zu meisterlichen Qualitäten im Blame-Game gebracht; gegenseitige Schuldzuweisungen sind im Nahen Osten sehr viel schneller zu haben als politische Visionen oder gar praktikable Kompromiss-Vorschläge.

Die israelische Aktivistin Tanya Reinhart spricht denn auch von einer Strategie des auf Zeit Spielens: „It’s sufficient to declare intentions, and start a new process of negotiations, the complex art of the simulation of peace“.

Seit der israelischen Staatsgründung vor 62 Jahren, und nach bald 20 Verhandlungs- Jahren gibt es weder klare geografische, politische, noch gesellschaftlich stabile Verhältnisse, noch hätte sich die Sicherheitslage Israels oder der Lebensstandard der Palästinenser verbessert.

Eine der Ursachen dafür dürfte in der israelischen Verhandlungsstrategie zu suchen sein: Verhandlungen werden durch Sicherheitsüberlegungen geprägt – und nicht durch politische Lösungsansätze.

Israels Aussen- und Innenpolitik ist eigentlich reine Sicherheitspolitik: es gibt lediglich eine Sicherheits- Kommission im Parlament, die sowohl für sicherheits- als auch aussenpolitische Fragen zuständig ist. Die israelische Politikwissenschaft prägte deshalb den Begriff der Security-Subkultur.

Eine Erklärung dafür mag sein, dass in Israel viele hochrangige Militärs früher oder später in die Politik einsteigen – dieselben Leute, die militärische Lösungen mit einer militärischen Logik angingen, sollen sich dann an „Friedensverhandlungen“ beteiligen. Wer kann es den Sterne-Generälen verübeln, dass sie diese Verhandlungen mit denselben Denkmustern angehen wie ihre frühere Tätigkeit. Israel sucht darum bis heute nach militärischen Lösungen für politische Probleme.

Im Gegenzug ist es auch vielen palästinensischen Verantwortlichen nie gelungen, den Schritt vom Kalaschnikov-schwingenden Militanten zum gewieften Politiker mit Weitblick zu vollziehen. State and capacity building sind weitgehend gescheitert. Die palästinensische Autonomiebehörde versagte bezüglich des Friedensprozesses, der Basis-Versorgung mit Arbeit, Strom, Nahrungsmitteln, Erziehung, Gesundheitswesen und Sicherheit. Häufig berechtigte, aber strafrechtlich praktisch nie aufbereitete Korruptionsvorwürfe pflastern den palästinensischen Weg in die Sackgasse ebenso wie Menschenrechts-Verletzungen durch die eigenen Sicherheitsdienste; Folter gehört zum schwer verdaulichen palästinensischen Alltag. Die einst säkulare Gesellschaft ist heute tief gespalten und geprägt durch das weitgehende Fehlen von Selbstverantwortung; entstanden ist eine eigentliche „Jammer-Kultur“, die bei westlichen Geber-Ländern auf offene Ohren stösst.

Beide Konfliktparteien appellieren kontinuierlich direkt oder unterschwellig an das schlechte Gewissen westlicher, im 2. Weltkrieg involvierter Staaten. Wenig erstaunlich diktieren denn auch häufig Emotionen das westliche Handeln - respektive Nicht-Handeln - im Nahen Osten.

Bevor Israels Premier Netanyahu und Palästinenser- Präsident Abbas dem Druck aus den USA „nachgegeben“, und sich vor laufenden TV-Kameras erneut an den Verhandlungstisch gesetzt haben, zeigen sich somit fundamental unterschiedliche Ausgangslagen. Die Palästinenser bestehen auf Final status-Verhandlungen, also quasi eine „Alles oder nichts“-Strategie, wohl wissend, dass die andere Seite darauf nicht einsteigen wird. Die Israeli ihrerseits verlangen die Erfüllung von Vor-Bedingungen, sprich die Anerkennung Israels als einem jüdischen Staat, ebenso wohl wissend, dass diese rhetorische Zusage niemals von allen Palästinensern zu haben sein wird. Während Israel also den Status Quo zu halten versucht, stellt ebendieser Status Quo für die palästinensische Seite eine weitere Niederlage dar.

Abgesehen von fundamental unterschiedlichen Verhaltens- und Verhandlungsmustern, dürfte zudem entscheidend sein: Keiner traut dem anderen auch nur ansatzweise über den Weg, billigt dem anderen hehre Motive zu. Und das, nüchtern betrachtet, völlig zu Recht. Der Zynismus der politischen Klasse im Nahen Osten ist schwerlich zu übertreffen.

Der Spielraum für den Westen ist also denkbar gering. Dennoch huldigt der Westen – und damit auch die offizielle Schweiz - seit Jahrzehnten mit an schiere Verzweiflung grenzende Inbrunst einer Art „Religion Nahostfrieden“. Und verdrängt dabei konsequent, dass Hoffnung keine Strategie darstellt.

Friede könne es nur geben durch die Errichtung eines überlebensfähigen palästinensischen Staates. Eine Alternative zur sogenannten Zweistaaten-Lösung gebe es nicht, wird allenthalben gewarnt. Was aber, wenn uns die Realität eines anderen belehrt? Was, wenn das dogmatisch zelebrierte Festhalten an dieser angeblich einzigen Option wesentlich zum direkten Marsch in die Sackgasse beigetragen hat?

Friedensförderung, also zumindest das Neben- wenn schon nicht das Miteinander der Konfliktparteien, sähe anders aus als das krampfhafte Festhalten an einem Konfliktmanagement ohne Perspektive. Friedensbemühungen, das wäre mehr als im Drei-Jahresrhythmus wiederkehrende Verhandlungsrunden, deren Ausgang noch vor dem Auftakt der Gespräche absehbar ist. Wäre.

Frieden wird definiert als die Abwesenheit von Gewalt oder Krieg zwischen und innerhalb von Nationalsaaten, Religionen und Bevölkerungsgruppen. Der Begriff beinhaltet aber auch das Fehlen kultureller und struktureller Gewalt. Die Realität innerhalb Israels, der Alltag im besetzten Westjordanland und im de facto abgesperrten Gaza-Streifen sieht anders aus, grundlegend anders.

Der israelisch-palästinensische Konflikt definiert sich geradezu durch seine Asymmetrie: Das Ungleichgewicht zwischen dominierendem Besatzer und systematisch unterdrücktem Besetztem ist die Grundlage der israelischen Besatzungspolitik. Die besetzten und de facto kontrollierten Gebiete wurden mit einer Kontroll- und Sicherheitsmatrix überzogen, die eine komplette Waren- und Personenkontrolle garantiert. Politische, wirtschaftliche, sicherheitsbezogene, kulturelle und ideologische Kontrollmechanismen sind massgebende und bewusst eingesetzte Mittel einer Besatzungsmacht – es kann keine freie Entwicklung der palästinensischen Gesellschaft unter Besatzung geben. Das sagt nicht irgend eine Pressure-Group, das hält die Weltbank in unzähligen Berichten fest – ohne dass der Westen bereit wäre, davon Kenntnis zu nehmen.

Eine echte Annäherung der Konfliktparteien ist nicht in Sicht. Vielmehr dürften die einseitige Ausrufung eines palästinensischen Staates und damit einhergehend die voranschreitende Isolation Israels die nächste Etappe des Konflikts prägen. Und die Schweiz: wird die Eidgenossenschaft einen Staat Palästina anerkennen?

Im Unterschied zum Kosovo, den die Schweiz als einer der ersten Staaten anerkannte, sehen die ökonomischen Überlebenschancen eines unilateral deklarierten Staates Palästina aufgrund der zu erwartenden massiven EU-Unterstützung geradezu bombastisch aus. Wird sich die Schweiz dann nahtlos in die EU-Strategie einreihen und das neue Gebilde Palästina ohne grosse Diskussion anerkennen? Eine neue Form des autonomen Nachvollzugs sozusagen?

Wir ahnen es: Auch dieser grundlegende Entscheid dürfte ad hoc gefällt werden.

Eine Neudefinition der Schweizer Nahost-Politik ist angesagt. Das mag schmerzhaft werden – ist aber umso notwendiger.

Schmerzhaft, weil dies unweigerlich zur Erkenntnis führen würde, dass die offizielle Schweiz als Player im Nahen Osten von relativer Bedeutungslosigkeit ist. Notwendig, um sich vom Prinzip Hoffnung als einziger Strategie zu verabschieden. Eine ausformulierte Strategie ermöglichte im Gegenzug aber auch, die limitierten Mittel und Kapazitäten kohärenter einsetzen zu können. Die Schweiz verfügt über grosses Expertenwissen im Bereich von Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR), in Konflikt-Mediation, der humanitären Hilfe ebenso wie in der Verbreitung über das humanitäre Völkerrecht.

Eine neue Ehrlichkeit ist angesagt – und wenn es nur darum ginge, die eigene Desillusion etwas abzufedern.

Israeeel, Israeel - un mensaje de amor

Monsieur l'Ambassadeur hat Mitleid: Die internationale Staatengemeinschaft habe eine emotionale Blockade gegen Israel errichtet, die es verunmögliche, Sympathien für die Israeli zu hegen. Sagt Francois Zimeray, seines Zeichens Frankreichs Botschafter für humanitäre Angelegenheiten.

Mon Dieu, da kommt die Liebes- Erklärung aus Lateinamerika ja gerade richtig: Vamonos muchachos, vamonos

Der Rektor und der Minister

Ram Cohen muss vortraben. Vor die sogenannte Erziehungskommission der Knesset. Ram Cohen ist der Rektor des Aleph Gymnasiums in Tel Aviv. Und just dort hat der Schulvorsteher seine Schülerinnen und Schüler gegen die Besatzung des Westjordanlanges aufgehetzt - sagt der Minister.

Lesen Sie selber, was Ram Cohen dazu zu sagen hat. Zur Meinungsäusserungsfreiheit in Israels Schulen:

"On Monday, June 21, I am to appear before the Knesset Education Committee and the Minister of Education, Mr. Gideon Saar, following my unequivocal words to my students, condemning the 43 year-old occupation and rule over the life of the Palestinian people.

A school principal should have a clear and unequivocal moral position about any subject and issue on the agenda of Israeli society. A principal is not an educational clerk. A principal must have, for example, something to say about the deportation of the children of migrant workers, trafficking in women, the separation fence, the withdrawal from Gaza, minimum wage law, settlers attacking Palestinian villagers to exact a `price tag`, the removal of Arabs from their homes in Sheikh Jarrah, the siege on Gaza, corruption in government, or the relations of religion and state.

It is the duty of a school principal to take a stand and to defend it if necessary. A principal can not rest content with nodding and mumbling when students ask questions about the conflicts in Israeli society. The one who gives evasive answers is a hollow person, not worthy of being called an educator. Being an educator means to uphold a set of universal and national values which deserve to be part of the state`s symbols.

Being at the storm center of controversy, I was recently obliged to introduce for discussion at our school a spectrum of opinion for and against our presence in the Occupied Territories, and I must admit that this was very difficult for me. When I believe that our country does not respect International Law and its own laws, nor does it have proper regard for human rights - I frankly find it hard to admit into the school representatives of views which support the status quo. Since the expulsion from Paradise it is our duty to distinguish right from wrong. It is my duty to point out the wrong, and to strongly condemn it.

Those who demand that I prepare students for recruitment should know that my duty is also to tell them that they would enter a territory which was occupied 43 years ago, in which human rights are being shamefully violated on a daily basis by means of our military superiority. In future, these children will have to account for themselves, and they will ask if their school has revealed to them the terrible secret called occupation. Yes, occupation. An occupation, not a liberation, not a return to an ancestral land. Not even a return to dry water holes which have been re-filled with tears.

In the school which I run, there is no entry to proponents of the racist Kahane ideology. There is no place for people who advocate the use of drugs for relieving stress, nor to rabbis who argue that discrimination of Sephardi girls is justified due to the internal codes of their religious community, to those who promote a multiculturalism which includes female genital mutilation - and to those who justify the discrimination against Arab residents of this country or the `encouraging` of them to emigrate.

Wherever there is a conflict, any decision will be a political decision. When I decided seven years that this school would teach Arabic rather than French, that was a political decision. The same when I decided that school hikes will not include the `City of David` settlers.

On the other hand, also school principals who let their students go to a protest against the withdrawal from Gaza and who present it as the deportation of Jews from their land are performing a political act. To talk to students about a holy duty of settling Jews from the sea to the Jordan River, on the basis of a Divine promise, is a political act. Expressing opposition or support to the release of hundreds of Palestinian prisoners in exchange for Gilead Shalit - what is that if not taking a political stand?

So what are the limits of freedom of expression at school? My answer is: everything is permitted provided that it does not contradict such basic values as democracy, universalism and humanism, as well as observing the laws of the State of Israel which should conform to the norms of the Family of Nations.

I can not end this statement without noting that this Knesset debate would probably not have taken place had Professor Yuli Tamir still been Minister of Education and Haim Oron Still headed the Education Committee. The obvious conclusion is that free speech in the schools is not determined solely by the innocuous expedient of `examining the boundaries`. Rather, it varies according to the political perceptions of those who at the moment occupy the top positions in the educational system, the Knesset and the government."

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nachtrag: Der Minister und der Akademiker- Boykott

Der Blick hinter die Mauer

Vor ziemlich genau neun Jahren hat’s gekracht: Bei einem der grässlichsten palästinensischen Selbstmord- Anschläge sterben in Tel Aviv 21 junge Israeli; meist russisch-stämmige Kids, die im Dolphinarium eine flotte Nacht abtanzen wollten.

Einen Tag später wird der damalige Premier Arik Sharon eine Kommission einsetzen, die abklären soll, wie die Infiltration palästinensischer Aktivisten verhindert werden könne; derweil werden dutzende Palästinenser im besetzten Westjordanland bei israelischen Sicherheitsoperationen getötet.

Das war der endgültige Startschuss zum Bau der israelischen Sperr-, Trenn- und Sicherheitsanlage: Im November 2000 hatte der damalige Ministerpräsident Ehud Barak bereits den Bau einer Sperranlage entlang der Grünen Linie im nördlichen Teil des besetzten Westjordanlandes gutgeheissen. Unter Sharon fahren die Bagger endgültig vor.

Das wohl zurzeit beste Buch zur Mauer, Trenn- oder Sperranlage stammt vom französischen Kollegen René Backmann. In „A Wall in Palestine“ zeigt der Autor freilich auf, worum es nebst Sicherheitsüberlegungen zentral geht: Um die faktische Annektion palästinensischer Gebiete.

Wie das konkret gelaufen ist, ist alleine ein kleineres Lehrstück in Sachen Manipulation, einer der vielen Hm- Momente mit Blick auf den Nahen Osten. Alleine eine Meisterleistung: Backmann bringt die Architekten der Anlage zum Sprechen, die wirklichen Macher der Mauer. Da wäre zum Beispiel Netzah Mashiah, im Verteidigungsministerium zuständig für den Bau der Anlage. Oder Dany Tirza, im Verteidigungsministerium verantwortlich für strategische Planung, der Mann, der die Linienführung der Anlage vorgeschlagen hat.

Eine weiterer wohltuhende Ausnahme: „A Wall in Palestine“ ist kein Gejammer über die Konsequenzen der Sperr- Mauer, Trenn – Anlage. Sondern die eindrückliche Entwicklungsgeschichte, die zeigt, wie es zu diesem gesellschafts- politischen Monstrum kommen konnte. Und eben der glasklar nachvollzogene politische Plan hinter der Anlage, der weit – wenn überhaupt – über Sicherheitsfragen hinausreicht.

Mossad - nimm's sportlich

Das deutsch - israelische Verhältnis ist zur Zeit etwas, na, sagen wir mal angespannt. Dass der gute Freund einen mutmasslichen Mossad - Agenten in Polen hat verhaften lassen und nun auch noch seine Auslieferung fordert, das versteht in Israel nicht ganz jeder. Und schon gar nicht, was Iren, Briten und Australier tun.

Drum nehmen wir's doch sportlich im deutsch - israelischen Verhältnis; so, wie das bisher ganz gut gelaufen ist:

Nicht noch ein Jahr

Gut möglich, dass Sie das hier heute in Ihrer Zeitung nicht allzu ausführlich zu lesen bekommen haben. Zu sehen haben Sie's eh' nicht gekriegt; naja, Fussball, Geisel- Rückkehr, Fussball - Vorschau. Wenn jeweilen Post aus Genf kommt, zucken freilich einige zusammen. Sie können's ja mit Lesen versuchen -- und dann zusammenzucken.

Die Menschenrechts-Organisatio n Huma [...]